- 定義と歴史を短く掴み基準を作る

- 音の設計を理解し耳の焦点を決める

- サブジャンルの地図で迷いを減らす

- 現場のマナーと安全を先に学ぶ

- 聴き方とディグを習慣化して広げる

ガバ音楽はどこが魅力という問いの答え|最初の一歩

まずは言葉の輪郭を固めます。ガバはハードコア・テクノの流派で、速いBPMと強烈なキック、反復の推進力が核です。1990年代の欧州で形になり、クラブや倉庫のレイヴで育ちました。ここを起点にすれば、関連語の揺れに惑わされにくくなります。定義を掴んだら、音と場の両方から理解を重ねましょう。音色と文化の二層で考えるのが近道です。

定義とキーワードのすり合わせ

ガバの核心は歪んだキックが刻む四つ打ちの推進と、高速なBPMです。反復の中で小さな変化を積み上げ、緊張と開放を往復させます。メロディは控えめでも、ノイズやボイス、シンセの短いリフがアクセントになります。定義は時代で揺れますが、踊りの重心を下に引き込むキックの圧と、テンポの速さは共通します。曖昧さを前提に、核だけは言い切る姿勢が理解を助けます。

誕生の背景と都市の匂い

発祥はヨーロッパ北西部の都市圏です。港町の倉庫や工業地帯の空きスペースに音響機材を持ち込み、夜通しのイベントが育ちました。高速道路や港の喧騒が、硬い質感のサウンドを後押ししました。DIY精神は強く、フライヤーやレーベルのロゴに反抗の意匠が見えます。都市の速度と若者の焦燥が、音の速さを正当化したのです。背景を知ると、音の表情が立体的に聴こえます。

キックの役割と聴き分けのコツ

ガバのキックは低域と歪みが主役です。短く硬いアタックで足を掴み、歪みの尾で空間を満たします。耳を慣らすには、一曲の中でキックの質感がどう変わるかを追いましょう。フィルの直前に倍音が増えるか、ブレイク明けに低域が厚くなるか。変化点をメモすると理解が進みます。スピーカーの置き方で印象は変わるので、再生環境も合わせて観察します。

BPMと体感速度の関係

BPMはおおむね160〜200の帯域が多く、近年はさらに速い帯も見られます。ただし数字が同じでも、音色と配置で体感速度は変わります。ハイハットの密度が高いと速く感じ、スネアが太いと重く感じます。BPMだけで判断せず、帯域の配分も含めて聴きましょう。メトロノームを併用すると推進の作り方が見えてきます。数字と感覚の両輪が精度を高めます。

日本での受容と現在地

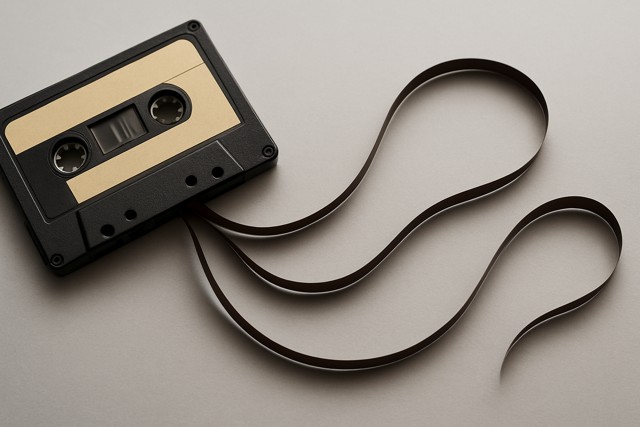

日本でもレコード店や小箱のイベントを通じて受容が進みました。インターネットの普及で、海外の新譜やミックスに触れる機会が増え、世代の壁は低くなりました。国内アーティストの作品も増え、地域ごとの色が出ています。配信とフィジカルが併走し、小ロットのカセットやZINE的なスリーブも見られます。受容の形は多様ですが、核の推進力は変わりません。

ミニ用語集

- ガバ:高速で硬質なキックが核のハードコア

- ブレイク:ビートが抜け展開を準備する区間

- ドロップ:エネルギーが再収束する着地点

- ラッシュ:高密度のハイハットやスネアの畳み込み

- ローエンド:低域。体の重心を引く帯域

- レイヴ:倉庫や屋外でのパーティ文化

Q&AミニFAQ

Q. ガバとハードスタイルの違いは何ですか。

A. ガバはキックの歪みと速度が核で、メロディ比重は低めです。ハードスタイルはメロディとキックの共演色が濃い傾向です。

Q. 速すぎて聴き疲れします。

A. 短い再生と休憩を挟み、音量を下げて低域の輪郭だけを追う練習が有効です。

コラム:名前の綴りは国や年代で揺れます。言葉より体験を優先し、現場と音源の往復で確かめる姿勢が長く楽しむ鍵です。

ガバの核は速さとキックの圧です。定義の芯だけを掴み、歴史と場の文脈で肉付けしましょう。

サウンドの特徴と制作の基礎

音の内側を覗くと、聴き方と作り方の理解が同時に進みます。ここではキック設計、ベースの絡み、アレンジの骨格という三点に絞って解説します。制作は専門的に見えても、要点はシンプルです。耳の焦点を決め、比べる基準を持てば、曲の読み解きも上達します。構造を見抜く視点が、聴く楽しみを深めます。

キック設計の考え方

素材は短いサイン波やトランジェントの強いドラムです。歪みは複数段で薄く重ね、低域の輪郭を失わないよう注意します。EQで100Hz前後の濁りを整理し、200Hz付近の箱鳴りを抑えます。キックの尾はテンポに合わせて長さを決め、ビートの隙間を埋めすぎないようにします。結果として「踏み込んだ瞬間の硬さ」と「残響の厚み」が共存します。

ベースとローエンドの連携

ベースはキックと周波数の取り合いになりがちです。役割を分担し、キックに超低域を譲り、ベースは中低域の輪郭を担います。サイドチェインで呼吸を作り、体感の推進を強化します。和音に頼らず、音色の変化で展開を作るのがこの流派の流儀です。低域が整うと小音量でも速さが伝わります。ローエンドは踊りの設計図です。

アレンジの骨格と展開

基本は32小節単位のブロックと、短いブレイクの往復です。フィルで緊張を高め、ドロップで一気に解放します。短いボイスやサイレンのモチーフを散らし、耳の飽きを防ぎます。ハットの密度を上げるだけでも体感の速度は上がります。展開は大胆でも、リズムの土台は崩しません。骨格を守るからこそ、過激な演出が映えます。

手順ステップ(キックの試作)

- 短いサンプルを集め基準音量を決める

- EQで濁りを掃き出し芯を残す

- 歪みを段階的に薄く重ねる

- サイドチェインで呼吸を作る

- 小音量で輪郭を確認する

- テンポごとに尾の長さを合わせる

- ミックス全体で再点検する

ミニ統計(制作で起きがちな偏り)

- 低域の出し過ぎで中域が引っ込む例が多い

- 歪み一段で仕上げて輪郭が曇る事例が目立つ

- ハットの密度不足で体感速度が落ちる傾向

比較ブロック(設計の方針)

ロー重視:床を揺らす。小音量で潰れやすい。

中低域重視:輪郭が明確。会場で細く感じることがある。

制作は難解に見えて、要は役割の分担と輪郭の維持です。芯を残し、展開で熱量をコントロールしましょう。

サブジャンルと親戚ジャンルの地図

呼び名の多さが混乱の源です。ここではサブジャンルをざっくり地図化し、境界線の考え方を示します。厳密な線引きよりも、音の特徴と文化の差分を掴むことが重要です。名前に縛られず、耳と足で確かめましょう。速度とキックの質感を軸に置くと整理が進みます。

メインストリームとオールドスクール

メインストリームは現行の大型フェスでも鳴る硬派な路線です。キックは太く、ボイスやリフが短く切り刻まれます。オールドスクールは90年代の荒削りな質感が特徴で、サンプラーの粗さやラフなミックスが味になります。どちらも推進の核は同じですが、演出の密度と磨き方が違います。時代の手触りを意識すると、曲の狙いが見えてきます。

スピードコアやテラーの極端

スピードコアはさらに速度を上げ、音響の暴走を美学にします。テラーはノイズや破壊音の演出が濃く、恐怖や混乱の物語性を帯びます。踊るというより体験する領域に近づきます。耳の負担も大きいので、音量と休憩に配慮しましょう。極端の端にも方法があります。骨格を見失わずに過激さを設計する姿勢が、長く続ける秘訣です。

親戚ジャンルとの接点

ハードスタイルやジャングル、トランスの一部とは装飾や構成が交差します。反面で、ガバのキックはより荒く、反復で押し切る意思が強い傾向です。似ているからこそ違いが際立ちます。比較は悪ではありません。どの要素が核で、どの要素が借景かを言葉にしましょう。言葉を持てば迷いが減ります。

| 名称 | 速度 | キック質感 | 装飾の傾向 |

| メインストリーム | 170前後 | 太く硬い | 短いリフとボイス |

| オールドスクール | 160台 | 粗く歪む | サンプラー感の残り |

| スピードコア | 200超 | 過激で尖る | ノイズ成分が増加 |

| テラー | 180超 | 重く暗い | 破壊音や効果音 |

ミニチェックリスト(地図の読み方)

- 速度より体感の重さを先に見る

- キックの尾の長さで輪郭を掴む

- 装飾の密度で狙いを推定する

- 同列比較は2曲に絞る

- 言葉で説明できるまで聴く

事例:速度が同じでも、ハット密度が高い曲は速く感じます。表面の数字ではなく、設計の意図を追う姿勢が理解を深めました。

名前は便利な地図ですが、地形は耳で確かめます。速度と質感の二軸で、混乱を解像度に変えましょう。

ダンスフロアと文化圏の基本

現場には音だけでなく、人と空間のルールがあります。安全と尊重を土台に、誰もが楽しめる場を作る姿勢が求められます。ここではマナー、装いと象徴、イベントの運営視点をまとめます。知っていれば、初めての夜も落ち着いて過ごせます。文化の理解は音の説得力を増します。配慮と自律を持って参加しましょう。

フロアのマナーと安全

押し合いになりやすい局面でも、周囲への配慮を優先します。倒れた人を見たらまず手を差し伸べ、スタッフに知らせます。撮影可否は会場の方針に従います。耳を守るための耳栓の準備は推奨です。水分補給と休憩を忘れず、無理をしないこと。楽しみは他者との共有で深まります。小さな優しさが場を支えます。

装いと象徴の読み解き

ロゴや記号には歴史の文脈が宿ります。衣装は動きやすさを優先し、靴は滑りにくいものを選びます。派手さは自由ですが、他者を揶揄する意匠は避けます。装いは自己表現でありながら、場の安全にも関わります。汗対策と換気の配慮は、楽しさを長持ちさせます。象徴を消費せず、文脈と敬意で持ち歩きましょう。

イベント運営の視点

主催は音響と照明だけでなく、導線とケアの設計が重要です。列の管理、クローク、休憩スペース、換気、アルコール提供のルールなど、細部が満足度を決めます。タイムテーブルは目的に合わせて緩急を設計します。安全の連絡網を事前に共有し、非常時の動きを確認します。良い運営は文化を育てます。

- 耳栓と水は最初に用意する

- 撮影ルールは入口で確認する

- 混雑帯は前後の空間を確保する

- 倒れた人を見たらスタッフへ連絡

- 靴は滑りにくく動きやすいものを選ぶ

- 熱気対策にタオルと替えのTシャツを持つ

- 休憩場所と出口を入場時に確認する

- 飲酒は節度を守り他者に配慮する

よくある失敗と回避策

装いが滑りやすい靴で転倒。現場向けの靴に変え、足元から安全を確保。

撮影禁止を知らずトラブル。入口の掲示とアナウンスを必ず確認。

水分不足で消耗。小容量ボトルを携帯し、セットの切れ目で飲む習慣を作る。

フロアは共同体です。安全と敬意を先に置けば、音はもっと自由になります。

聴き方入門とディグのルート

情報は多く、時間は限られます。効率よく楽しむには、入口を複線化しつつ、記録で再現性を持たせることが肝心です。ここでは配信とフィジカル、プレイリスト設計、コミュニティの関わり方を示します。小さな行動の積み重ねが、理解と出会いを増やします。継続と共有が鍵です。

配信とフィジカルを併走させる

配信は新譜の到達が速く、レコメンドで広がります。フィジカルは音以外の情報(クレジットやアートワーク)に触れられます。両者を併走させると、耳と目の記憶が結びつきます。カセットや12インチの小ロットは再入荷が読みにくいので、通知の仕組みを整えましょう。送料や関税を含めた総額思考も大切です。

プレイリストとメモの運用

テーマごとに短いプレイリストを作り、更新日を決めます。曲ごとに「キックの質感」「BPM帯」「印象的な瞬間」を一行でメモします。三つの指標がそろえば、言葉で紹介しやすくなります。共有すればフィードバックが返り、視点が広がります。メモが蓄積すると、自分だけの教科書になります。

コミュニティと現場への接続

イベントの投稿やミックスの感想を短く書くと、つながりが生まれます。批評ではなく体験の共有を意識しましょう。現場ではスタッフやDJにお礼を伝えます。人の温度は音の記憶を強くします。無理のない関わり方で、長く続ける土台を作ります。学びは人から来ます。

有序リスト(ディグの型)

- 入口の配信サービスを1つ決める

- フィジカルの通知設定を整える

- 週一で短く更新するリストを作る

- 三つの指標で一行メモを残す

- 現場の予定を月初に整理する

- 感想を短く共有して往復を作る

- 三ヶ月ごとに見直し新陳代謝を促す

ベンチマーク早見

- 週30分の更新で十分に広がる

- 通知はメールとアプリの二系統

- フィジカルは総額で判断する

- 現場は耳栓と水を必携にする

- 一行メモは100字以内で統一

Q&AミニFAQ

Q. どの曲から聴けば良いですか。

A. 現行のプレイリストで耳を慣らし、興味が湧いた要素から年代を遡ると効率が良いです。

Q. フィジカルはどこで買いますか。

A. レコード店の通販や公式ストア、イベントの物販が確度の高い入口です。

コラム:好きの共有は勇気が要ります。短い言葉で十分です。誰かの夜に灯りを増やす行為が、シーンを支えます。

楽しみを広げるのは記録と共有です。小さな習慣で大きな景色が開きます。

ガバ 音楽の将来と制作・発信の実践

技術と流通の変化は表現の手触りを更新します。ここではツールの選び方、作品発信の導線、仲間づくりの実践をまとめます。個人でも十分に動ける時代です。だからこそ土台の設計が結果を左右します。自走と連携を両立させましょう。

制作環境の設計

DAWは操作に迷わないものを選び、キックの比較用プロジェクトを常備します。モニター環境は過度に低域が盛れない設定にします。テンプレートを作って、キック、ハット、ボイス、FXの四小隊で管理します。バージョン管理は日付で分け、失敗の履歴も残します。制作の体力は環境で節約できます。小さな摩擦を減らす設計が長期戦を支えます。

発信と流通の導線

作品ページは音源とテキスト、ビジュアルの三点で印象が決まります。再生リンクは最上段に置き、クレジットは楽曲の意図が伝わる書き方にします。SNSの告知は一度で終えず、断面の違う投稿を数回に分けます。現場のフライヤーやZINEと連動すると記憶に残ります。小規模でも一貫性があれば、届くべき人に届きます。

仲間づくりとコラボレーション

感想を送り合う小さな輪から始めます。スプリットやリミックスで互いの視点を交換します。イベントの裏方を手伝えば、運営の視点が身につきます。コラボは成果だけでなく、学びの近道です。期待値を共有し、締切と作業分担を先に決めましょう。人の輪は音の輪郭を広げます。

| 領域 | 初手 | 次の一手 | 注意点 |

| 制作 | テンプレ整備 | 失敗の記録 | 過剰な機材更新 |

| 発信 | リンク最上段 | 断面違いの投稿 | 告知一度切り |

| 流通 | 公式と配信 | 物販の連動 | 送料の見落とし |

手順ステップ(作品公開の前後)

- 音源と画像を一枚に整理する

- 短い解説文を用意する

- リンクを最上段に配置する

- SNSで断面を変えて複数投稿

- イベントで物販と連動させる

- 感想と改善点を記録する

- 一ヶ月後に再周知を行う

ミニ統計(公開で起きがちな失敗)

- 告知が一度で終わり到達が伸びない

- 再生リンクが埋もれて離脱が増える

- 送料や手数料を見落とし赤字化する

将来は未定ですが、準備は今です。整備と往復で、自分の速度を作りましょう。

まとめ

ガバ音楽は速さとキックの圧に魅力があります。定義の芯を押さえ、音の設計と場の文脈を往復すれば、聴き方も作り方も安定します。サブジャンルの地図で混乱を減らし、現場のマナーで安全を守り、ディグを習慣化して出会いを増やしましょう。制作と発信は小さく整備し、人との往復で育てます。今日の一歩は小さくて構いません。短い行動を積み重ねれば、明日の夜はもっと自由になります。