本稿では実務でそのまま使える基準をまとめ、迷いがちな論点を「比較」と「手順」と「チェック」で可視化します。最小の試行で最大の効果を狙い、作品の核を強く届ける一枚を作りましょう。

- 世界観を三語で定義し余白の意味を決める

- 色数はメイン1+アクセント1+無彩色で設計

- 視線導線は三角構図か対角で明快に設計

- 文字は役割別に二書体までで階層化

- 紙質と加工で最終の質感を補強する

CDジャケットをかっこよく見せる|短時間で把握

導入:最初に方向を決めるほど後工程は楽になります。三つのキーワードで世界観を言語化し、誰にどんな温度で届かせたいのかを明示しましょう。ここが曖昧だと配色や構図が拡散し、cdジャケットのかっこいい輪郭がぼやけます。言葉は羅針盤です。

世界観は三語で固定する

「硬質」「都市」「余白」など三語を選び、以後の判断をその枠内で行います。選んだ語と衝突する要素は入れない覚悟が一貫性を生みます。語を貼り出して作業すると、都度ブレを検知でき実務効率も上がります。

ターゲットと接点を一文で定める

「ライブ帰りの二十代に、余韻と高揚を持続させる」など、受け手像と接点を短文化します。接点が定まると、強い刺激か静かな佇まいかの判断が迅速になります。媒体や価格帯にも整合が取れます。

主題と副題の関係を決める

バンド名が主題か、アルバム名が主題かを先に決めます。主題が一つになるだけで視線設計が明快になり、要素の多いパッケージでも静けさを保てます。副題は小さく短く、支える役に徹させます。

禁則と許容の境界線を引く

「写真の人物は目線をカメラに向けない」「赤はアクセントのみ」といった禁則を事前に定義。こうした線引きが、制作終盤の迷いを削ぎ、チームでの分業でも品質を維持します。

検証の物差しを決める

チェック観点を最初に用意し、ラフの是非を客観視します。たとえば「3m離れても主題が読めるか」「背表紙だけで棚で識別できるか」。物差しがあれば好みの衝突を議論に変換できます。

Q&AミニFAQ

- 流行は追うべき?→世界観と矛盾しない要素だけ摘み取れば十分です。

- 要素が多い時は?→主題を一つに固定し、他を群として整理します。

- 抽象と具象はどちら?→歌の核が物語なら具象、感情の温度なら抽象が有効です。

ミニチェックリスト

- 世界観三語を書き出したか

- 受け手像を一文で説明できるか

- 主題が一つに決まっているか

- 禁則と許容の境界は明記したか

- 検証の物差しを三つ用意したか

コラム コンセプト設計は時に退屈ですが、実は最速で「かっこいい」へたどり着く迂回路です。言葉で囲い込むほど、表現は自由になります。壁は狭く、奥行きは深く。

方向は三語と一文で固定し、主題を一つに。禁則と物差しを早期に決めれば、以後の判断は迷いません。

配色で決める印象:少ない色で強いコントラストを設計する

導入:配色は第一印象の八割を左右します。かっこいい印象は色数の抑制と明度差と意味付けで成立します。色は飾りではなく、構造そのものです。

色数はメイン1+アクセント1+無彩色

メインは作品の温度、アクセントは視線のフックを担当。アクセント比率は全体の5〜10%で十分です。無彩色は面積を担い、画面を落ち着かせます。数を減らすほど意志は強まります。

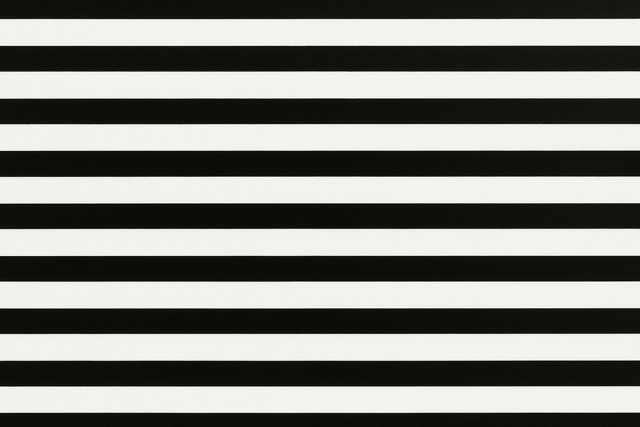

明度差で可読性を確保する

背景と文字の明度差が小さいほど可読性は落ちます。タイトルは最優先で高コントラストを確保し、写真との重なりでは暗部に白、明部に黒といったルールを決めて破綻を防ぎます。

色に役割の意味を与える

タイトル=メイン色、強調コピー=アクセント色、と固定します。役割が決まれば、迷いが減り、連作でも統一感が保たれます。ジャケット内ページでも同じルールを踏襲しましょう。

比較ブロック

| 戦略 | 効果 | 相性 | 注意点 |

| モノクロ+一点色 | 緊張感と焦点 | ロック/エレクトロ | 一点色は面積最小に |

| 低彩度同系 | 静けさと上品 | アンビエント | コントラスト不足に注意 |

| 補色対比 | スピード感 | ポップ | 面積比1:3で制御 |

注意 鮮やかな写真に細い白文字は沈みます。タイトルの可読性を最優先し、必要なら帯やボックスで地を整えましょう。

ミニ用語集

- 明度:明るさ。可読性の土台。

- 彩度:鮮やかさ。温度の指標。

- トーン:明度×彩度の性格。

- 補色:相対する色。強い対比。

- 無彩色:白黒灰。画面の骨組み。

配色は少色×対比×役割で設計します。色数を減らし、読みやすさを担保し、意味を与える。迷いは消え、意志が見えます。

構図と視線導線:三角と対角で「強い静けさ」を作る

導入:かっこいい佇まいは構図で決まります。視線の入り口と出口を設計し、主題へ確実に着地させる。三角構図と対角線は再現性が高く、どのジャンルでも効きます。導線設計は装飾よりも強力です。

三角構図で重心を安定させる

三点を暗示する配置は安定感と緊張感を両立します。タイトル・主体・ロゴを三角の頂点に置けば、視線は自然に循環します。尖った三角は攻撃的、鈍角は穏やかな印象を与えます。

対角線でスピードを与える

左上から右下、またはその逆への流れを意識すると、紙面に速度が生まれます。写真の稜線や影を対角へ合わせ、タイトルを頂点に据えると、読みやすさと勢いが両立します。

ネガティブスペースを主役にする

余白をただの空白ではなく「語り」を担う場として使います。大胆に空けた空間に小さな文字を置くと、静けさの中に意思が浮かびます。余白を恐れず、意味で残します。

手順ステップ

- 視線の入り口を写真の明部に設定する

- 出口をタイトル位置に決める

- 三角または対角で要素を仮配置する

- 余白を削らず要素密度を整える

- 背表紙に導線の延長を設ける

ケース:人物写真の肩線を対角に合わせ、暗部へロゴ、明部の先にタイトルを配置。視線が流れつつ止まり、静かに強い印象を残した。

ミニ統計

- 左上→右下の視線移動が最も自然に感じられる人が多い

- 要素間距離の一定化は群知覚を促し読み順を安定させる

- 大きな余白直後の小文字は注視時間が伸びやすい

構図は三角・対角・余白の三点で決めます。導線を設計すれば、強く静かな「かっこよさ」が自然に立ち上がります。

タイポグラフィ:二書体と階層で品をつくる

導入:文字は情報であり質感です。役割別に二書体までに絞り、サイズとウェイトで階層を明確にすると、読みやすさと緊張感が共存します。数字や記号の扱いも精度に直結します。数値管理が肝心です。

役割別に二書体まで

タイトル用と本文用の二書体で統一します。装飾性の高い書体はタイトルに限定し、本文やクレジットは可読性優先。欧文は字幅が揃うものが扱いやすく、和文は仮名の表情が世界観に響きます。

サイズとウェイトで階層を作る

タイトル>アーティスト名>アルバム名>コピー>クレジットの順に段階化。最初に読ませたい要素を最大・最太に。近接と整列も合わせて、視線の順番を設計します。

数字と記号の整列を整える

桁揃え、ハイフンやスラッシュ、全角半角の統一は品位に影響します。背表紙や盤面では特にズレが目立ちます。事前に表記ルールを文書化すると、抜け漏れを防げます。

表:推奨ベンチマーク

| 項目 | 基準 | 範囲 | 注意 |

| 本文行間 | 1.3×文字サイズ | 1.2〜1.4 | 行長とセットで調整 |

| 見出し倍率 | 本文の1.8倍 | 1.6〜2.2 | 長体は控えめに |

| 背文字サイズ | 9–10pt | 8–11pt | 可読性優先 |

よくある失敗と回避策

階層が曖昧→サイズ差とウェイト差を同時に付ける。

欧文が騒がしい→字間を詰めすぎない。大文字連打を避ける。

背文字が読みにくい→最小サイズを守り、余白で圧迫を避ける。

ベンチマーク早見

- 行長は40〜52文字を目安に

- 段落間のアキは行間の1.5倍

- 全角記号は和文、半角は欧文で統一

- 数字は等幅かタブ揃えで管理

- 改行位置は意味の切れ目で

タイポは役割×階層×数値で制御します。二書体で潔く、読みやすさを最優先に設計しましょう。

写真・テクスチャと加工:質感でトーンを締める

導入:かっこよさの決め手は質感の統一です。写真・テクスチャ・紙・加工が同じ方向を向くほど、佇まいは深まります。過剰なフィルターよりも、要素間の整合を優先しましょう。

写真の主役と背景の分離

主役の輪郭を背景から切り離し、明度差やボケで段差を作ります。タイトルの置き場に光の導線を設けると、文字は無理なく読まれます。被写体の視線方向も導線に合わせます。

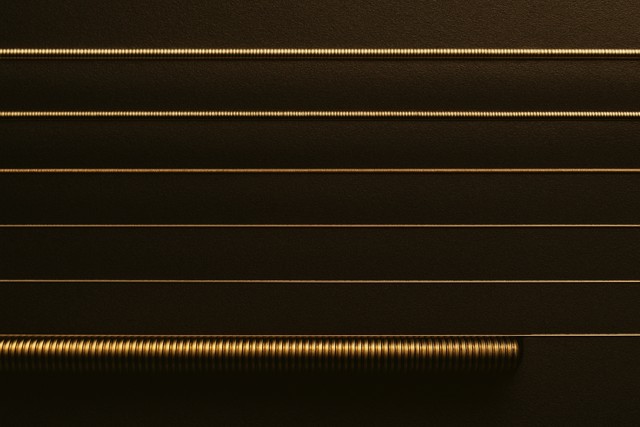

テクスチャは面でなく点で効かせる

紙の繊維、コンクリート、金属ノイズ。強いテクスチャは面積を絞るほど上品に働きます。背景全面に敷く場合はコントラストを抑え、情報の読みやすさを最優先します。

加工は狙いを一点に絞る

マットPPでしっとり、グロスPPで華やか。部分ニスや箔は主題の近傍だけに使うと効果的です。加工を積むほど視線は割れます。世界観三語との整合を最後まで確認しましょう。

有序リスト:質感合わせの手順

- 世界観三語に合う紙を仮決めする

- 写真トーンと背景テクスチャを合わせる

- 加工の狙いを一箇所に限定する

- 盤面と背表紙までトーンを統一する

- 校正紙で実環境の色を確認する

- 微修正後に最終データを固める

- 棚陳列を想定して識別性を確認する

注意 重いテクスチャ+細い文字は破綻しやすい。先に可読性の実寸検証を行い、必要なら帯や単色面で地を作る。

コラム 印刷は光で見るデザインを「物」に変えます。画面で完璧でも、紙の吸い込みや照り返しで印象は変化します。校正紙はコストではなく保険です。

質感は整合と一点集中。写真・テクスチャ・紙・加工の向きを合わせ、効果を一点に絞れば、佇まいは自然に締まります。

実装テンプレ:短時間で仕上げる再現性の高い型

導入:時間がない現場でも再現できる「型」を用意しておくと心強いです。ここでは三つの即戦力テンプレを提示します。いずれも色数が少なく、構図が明快で、かっこいい印象へ素早く到達できます。

テンプレA:モノクロ写真+一点色

背景をモノクロで落とし、タイトルだけにアクセント色を当てます。三角構図で主題を支え、余白を大胆に。盤面と背表紙も同色で統一すれば棚での識別性が高まります。

テンプレB:低彩度同系+幾何整列

同系色の低彩度で面を作り、幾何学的に整列したタイポで静けさを演出。対角導線は弱め、余白で呼吸を確保。静かなジャンルに適合し、長期的に古びにくい構成です。

テンプレC:テクスチャ点使い+ボックス文字

テクスチャは帯や角の小面積に限定し、文字はボックスで地を作って可読性を担保。対角でスピードを足せば、ハードな印象にも対応できます。加工は部分ニスで一点強調が有効です。

無序リスト:型を回すときの心得

- 型の骨格は守り装飾は最小限に

- 配色ルールは流用し写真だけ替える

- 背表紙の識別性を最優先で確認

- 余白を削らず情報を削る

- 校正紙で一度は実寸確認する

- シリーズでは破りどころを一箇所に

- 最後に三語と矛盾がないかを点検

Q&AミニFAQ

- 型は飽きられない?→骨格は同じでも色と質感で新鮮さを出せます。

- 写真が用意できない?→テクスチャ点使いとタイポ中心で成立します。

- コストを抑えたい→紙質と加工は一点集中で効果を最大化します。

ミニ統計

- 一点色のアクセントは面積5–8%で最も効果的に感じられやすい

- 棚での識別は背表紙コントラストに強く依存する

- 行間の最適化は読了時間と評価の双方を改善しやすい

テンプレは骨格の再利用です。色と質感の更新で鮮度を保ち、余白と可読性を守れば、短時間でもかっこいいを実現できます。

まとめ

cdジャケットのかっこいい印象は、世界観の言語化、少色と明快な対比、三角や対角の導線、二書体の階層、質感の整合、そして再現性のある型で生まれます。

三語と一文で方向を固定し、色数を絞り、余白に意味を与え、紙と加工で仕上げる。小さな判断の一貫性が大きな佇まいを形づくります。今日の一枚に、ここで示した基準を当てはめ、確実に前進する完成へ着地させましょう。