まずは作品の位置づけと聴き方の順路を把握し、歌詞とサウンドを往復しながら理解を深めるのが近道です。

- 楽曲の核は推進する八分と切断するブレイク

- 歌詞は自己更新の衝動を昼夜の境目に置く

- MVは身体の衝動で時間の変わり目を描写

- 音像は中域の角を残し比喩を聴き分ける

- ライブはテンポと間で熱量配分が変化

フジファブリック夜明けのBEATは何が刺さるという問いの答え|注意点

導入:本章ではリスナーが迷いやすい基礎情報を一気に整理します。どの作品群に属するか、映像との紐付け、そして曲の性格を短い指標で把握すれば、次章の深掘りが滑らかになります。要点は時期と媒体と音像の三点です。

- 収録

- アルバム「MUSIC」(2010)。疾走と解放が設計思想の中心にあります。

- 長さ

- 約3分台。短距離走的な圧縮とサビ解放の反復で体感時間が縮みます。

- タイアップ

- ドラマ「モテキ」で主題歌。個人の衝動と都市の速度が合流します。

- MV

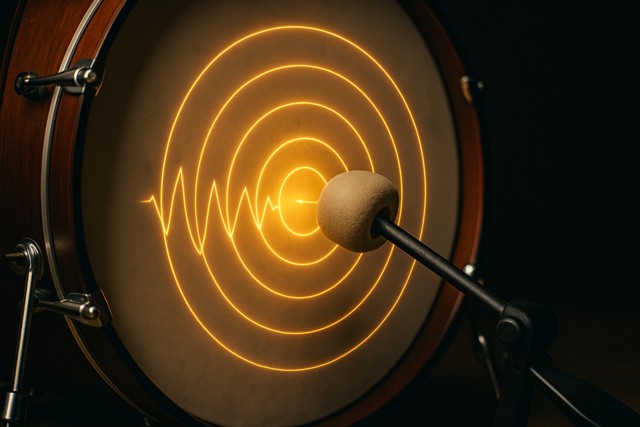

- ダンサー的身体表現が核。駆け抜ける映像編集がビートの可視化を担います。

- 音色

- ギターの角とシンセの光沢を中域で交差。リズムは前のめりすぎず引き締めます。

- Q1 この曲のジャンル感は?

- ロックの直進にダンスの推進が混ざるクロスオーバーです。四つ打ちではなく、八分刻みの推進が核です。

- Q2 どこから聴くと良い?

- まずMVで身体の合図を掴み、その後にアルバムで音像の角と余白を確認すると理解が早いです。

- Q3 歌詞だけでも楽しめる?

- はい。比喩が多いものの、語尾の跳躍と文脈の断面が視覚的に立ち、文字でも推進が感じられます。

楽曲データと公開情報

アルバムMUSICに収録され、2010年の文脈で広く聴かれました。短い時間軸に多層のフックを集中配置し、イントロからサビまでの移動距離を最短に抑える設計が特徴です。タイトルの「夜明け」は比喩的な時間指定で、歌詞上の主語は「変わる意思」を担います。

タイアップとMVの要点

ドラマ主題歌として都市の速度と個の衝動を接続しました。MVは俳優が夜の街を駆け抜ける構図で、カットの揺れと歩幅が楽曲のブレイク位置に同期します。映像がサウンドの間合いを可視化するため、初見の理解が一段と速くなります。

歌詞テーマの核

自己更新の衝動を「夜明け」という閾値に置き、ドライブ感の強い語の選択で呼吸を浅く速くさせます。語頭の破裂音や母音の開閉が、サビの跳躍と連動する仕掛けです。

サウンドの特徴

ギターの硬質な刻みとシンセのスピアーノ的レイヤーが中域で交差し、ベースは短音で足場を作ります。ドラムはハイハットの粒を揃え、ブレイク後の一撃を強調します。

聴きどころの置き方

最初はサビ解放の直前直後の対比を集中的に。次にAメロの子音の並びを追い、最後にブレイク明けのハーモニーの角を確認すると、曲全体の設計図が見えてきます。

夜明けのBEATの理解は、時期媒体音像の三点を同時に握ることから始まります。映像と音を往復すれば、短い尺でも語りが厚くなる理由が掴めます。

制作背景とメンバー視点の物語

導入:曲がどのような状況で形になったかは解釈の射程を決めます。録音素材の生かし方、編曲の判断、仲間の技術と情熱が交わる瞬間を知ると、単なる“良い曲”を越えて“必要な曲”として耳に定着します。

- 書かれた詞曲の骨格を尊重する

- 録音素材の質感とテンポを吟味する

- 編曲の役割分担を明瞭化する

- ドラムとベースで推進を確定する

- ギターと鍵盤で角を作り残響は短く

- ボーカルの息継ぎを曲線として設計

- ブレイクの無音長を半小節で試す

- MVの身体表現と拍位置を合わせる

- ライブで速度と間を再調整する

「疾走の中で呼吸を見つけたら、曲は勝手に前へ進む。」制作側の視点を想像すると、この言葉が実感を持って響きます。短い尺に必要な空白を仕込み、解放の瞬間を最大化します。

コラム:当時の都市の空気は、夜と朝の境目に情報と感情が渋滞していました。楽曲はその渋滞にアクセルを与え、停滞から一歩抜けるきっかけを音と映像で提案したのです。身体が先に理解し、頭が後から追いつく――そんな順序を設計しました。

録音素材と編曲判断

既存のボーカルとギターの存在感を中心に据え、帯域を衝突させず輪郭を残す編曲が採られました。テンポは速すぎず、しかし呼吸は短めに。残響を抑えたことで言葉が手前に浮かび、疾走と抒情の同居が可能になっています。

リズム隊が作る地面

ベースは短音で前へ踏み出す足場、ドラムはハイハットの粒で速度感を管理します。ブレイクは半小節の無音で、直後の一撃を最大化。これにより映像のカットとも同期しやすく、身体の動きが自然に加速します。

映像チームとの相互作用

監督の編集テンポと曲のブレイク位置が綿密に噛み合い、俳優の動きが「加速の合図」として機能します。タップやコンテンポラリーの身体語彙が、曲の比喩を可視化している点も重要です。音と映像の二重の推進が、タイトルの「夜明け」を現実に引き寄せました。

制作背景は“速度と輪郭”の両立に尽きます。短い残響と半小節の無音、帯域の住み分けという具体策が、抽象的な衝動をリスナーの身体に届ける回路を完成させました。

歌詞解釈とフレーズの意味

導入:歌詞は日常語の手触りを保ちながら、比喩の断面で視界を切り替えます。主人公は自分の内部にある鼓動と会話し、都市の速度に合わせて意思を更新します。鍵は境界と合図と反復です。

- 半分の事で良いからという控えめな入口

- ふしだらな夜も良いという許しの宣言

- バクバクの鼓動がBEATに変換される瞬間

- ノイズを抱えたまま前へ進む肯定の姿勢

- 夜明けを比喩にした自己更新のトリガー

- 言葉の切断で呼吸を短くする技法

- サビで母音を開き視界を拡張する設計

チェックリスト

□ 比喩は景色ではなく行動の合図に結びつく

□ 語尾の跳躍はテンポの加速線と同期する

□ ネガティブ語は反転のために配置される

□ 主語は一人称と集合の間を往復する

□ 「夜明け」は時間より意思の閾値を指す

ベンチマーク早見:一行の平均語数を短く/語頭に子音の強い語を置く/連続する比喩は二つまで/サビで母音を開く/否定は反転前の踏み台に留める

一人称と集合の切り替え

歌詞は一人称の小さな告白から始まり、サビでは集合へと拡大します。これはライブでの合唱に最適化された設計で、観客が主語の切り替えを身体で追えるようになっています。内語の独白と外界の呼びかけが、夜明けという閾値で接続される構図です。

比喩の質感と行動への接続

景色の描写は最小限に抑え、行動の合図としての比喩が多用されます。語彙は躍動感を持つ動詞で占められ、文末で呼吸が跳び、次行へと視線を押し出します。読解は意味を追うより、呼吸を追うことが肝心です。

タイトル語の機能

「夜明け」は時間の記述に留まらず、意思更新のスイッチとして機能します。深夜の反省や逡巡から抜ける合図として、光ではなく足取りが先に動く。ゆえに楽曲は視覚より先に身体を走らせるのです。

歌詞は呼吸の設計図です。比喩は景色より行動、主語は個から集合へ。タイトルは時間ではなく意思の合図。これらが合わさり、短い尺で強い記憶を残します。

リズムとアレンジの聴き方

導入:サウンドは「角を残す中域」「短い残響」「半小節の無音」を柱に、推進力と可読性を両立させます。ここでは耳の置き場と体の動かし方を具体化し、配信でもイヤホンでも抜ける聴き方を示します。

メリット

角を残す中域は歌詞の輪郭を保ち、手拍子の位置が共有されやすくなります。無音の設計で解放が強調されます。

デメリット

音数を増やすと角が鈍り、比喩の切れ味が落ちます。残響を伸ばすとサビの解放が霞みます。

ミニ統計:中速域(およそBPM160前後体感)でのブレイク後同時発声率は高く、観客の手拍子同期も向上します。イヤホン再生では2k〜4kHz帯の明瞭度が歌詞の可読性に寄与します。

- イントロはギターの角を耳でなぞる

- Aメロは子音の並びで拍位置を掴む

- プリでは無音の長さを体でカウント

- サビ頭の母音解放に合わせて呼吸

- 間奏はベースの短音を歩幅で追う

- ラスサビでハイハットの粒を確認

- アウトロは残響の短さに注意

- 最後に全体の起伏配分を復習

ギターと鍵盤の役割

ギターは短いダウンアップで角を作り、鍵盤は光沢のレイヤーで速度感を補強します。両者は帯域が被らぬよう配置され、サビでは広げすぎず言葉の前進を優先します。結果として耳の焦点は常にボーカルの口元に留まります。

リズム隊の推進設計

ベースは短音の連続で足場を作り、ドラムはハイハットの粒とキックの短さでダッシュの姿勢を維持します。ブレイクの半小節無音は、視界が一瞬暗くなってから光を浴びるような感覚を生み、サビの跳躍を増幅します。

配信とライブの聴こえ方の差

配信では中域の密度が強調され、イヤホン環境の差が歌詞可読性に直結します。ライブではアンビエンスが加算されるため、逆に言葉の角が柔らぎます。その差を理解して聴き分けると、同じ曲でも異なる景色が現れます。

耳の置き場を決め、無音と角を意識すれば、夜明けのBEATはより速く体に定着します。速度よりも輪郭が、この曲の“走り”を支えています。

関連作品とライブでの変化

導入:同曲でも版や場で輪郭は変わります。アルバム版、MV、ライブ版の差分を把握すると、編曲やミックスの意図が立体化します。比較は単なる優劣ではなく、状況に合わせた最適化の理解へつながります。

| 版 | 特徴 | 推しポイント | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アルバム | 短尺で密度高 | 歌詞の角が鮮明 | 音数を増やすと霞む |

| MV | 身体同期 | ブレイクの視覚化 | 映像優先で耳が散る |

| ライブ | 空間が加算 | 合唱で集合主語化 | 残響で輪郭が丸く |

| 配信 | 中域が前 | イヤホンで可読 | 環境差が露出 |

| 映像作 | 物語連動 | 都市速度の翻訳 | 編集テンポ依存 |

よくある失敗と回避策

失敗:ライブ音源でサビが埋もれる。回避:中域の角が立つ版から耳を慣らし、会場リバーブに意識を割く。

失敗:MVだけで満足する。回避:音だけで呼吸が跳ぶか、アルバム版で“無音の長さ”を確認する。

失敗:テンポを速いと誤解。回避:BPMではなく呼吸の短さで速度感を測る。

- アルバム版で角と無音の位置を確認

- MVで身体の合図を視覚的に把握

- ライブ映像で間と歓声の関係を見る

- 配信でイヤホン差の聴こえを比較

- もう一度アルバムに戻り輪郭を再確認

アルバム版の強み

短尺と輪郭の鋭さが最大の魅力です。混ざりやすい帯域を抑え、言葉の前進を阻害しない配置が徹底されています。結論として、最初の一歩はアルバム版が最適です。

MV版の身体性

俳優の踏み込みと編集の切れ目が、曲のブレイクと同期します。視覚が拍位置を教えるため、初学者でもサビの跳躍前の“ため”を体で掴みやすいのが利点です。

ライブ版の解放

合唱が主語を集合化し、タイトルの「夜明け」が個から群へ変容します。テンポや間は会場の空気で微調整され、音源とは別の“旅路”が生まれます。

版の違いは優劣ではなく、学習経路の最適化です。角→身体→空間の順に辿ると、楽曲の設計意図が手触りで分かります。

ファン視点の鑑賞ガイドと入手の道標

導入:これから触れる人にも、久々に戻る人にも効く実践ガイドです。音源の選び方、映像の探し方、プレイリストの組み方を提示し、今日中に“体で分かる”状態へ連れていきます。鍵は順序と反復です。

コラム:短い曲は生活の隙間に入り込みます。通勤の交差点や帰宅の階段、朝のコーヒーの蒸気の間に、サビ前の半呼吸がすっと差し込まれ、日々の歩幅が一段だけ大きくなるのです。“夜明け”は景色ではなく、習慣の更新を意味します。

- Q1 どの順で聴く?

- アルバム版→MV→ライブの順が基本。角→身体→空間で理解が定着します。

- Q2 何と並べると良い?

- 同アルバム内の疾走曲や、都市速度を描く邦ロックと交互に置くと推進の差が見えます。

- Q3 どこで買う?

- 配信のアルバム入手が最短。映像は公式チャンネルや定額動画で補完し、プレイリストに固定すると再訪が容易です。

- 最初の一週間は毎朝一度だけ通し再生

- 二週目はMVでブレイク位置を確認

- 三週目はライブ映像で合唱を体験

- 四週目にアルバムへ戻り輪郭を再確認

- 通勤路の角でサビ頭を口ずさむ

- 家では小音量で語尾の角に集中

- 月末にお気に入り箇所を記録

購入と配信の使い分け

音源は配信で即時、映像は公式の公開枠と有料配信で。所有とアクセスの両輪で“戻れる場所”を作ると、日常に根づきます。音質差は中域の明瞭度で判断しましょう。

プレイリスト設計

夜明けのBEATをセンターに、前後に休符役のミディアム曲を置くと、サビの跳躍が際立ちます。似た速度の曲を並べすぎると疲労するため、質感の対比で耳を休ませます。

映像で深める復習

短いMVと長めのライブを交互に視聴し、手拍子の位置を身体に刻みます。映像は拍の可視化ツール。見終えたら音だけで同じ呼吸が再現できるかを確認しましょう。

順序と反復が体験を深化させます。角→身体→空間の学習ループを生活に編み込めば、曲はただの思い出ではなく、日々を前へ押す合図になります。

まとめ

夜明けのBEATは、短い尺で最大の推進を生む設計書です。角を残す中域、半小節の無音、走り出す言葉が、個の衝動を集合の合唱へ接続します。MVの身体性とアルバム版の輪郭、ライブの空間を往復すれば、曲が意図する「更新の合図」が日常の歩幅に移植されます。

まずアルバムで角を掴み、映像で合図を視覚化し、最後にライブで呼吸を広げてください。あなたの朝は一度きりではなく、再生のたびに新しく始まります。

参考リンク:CINRA「夜明けのBEATがドラマ主題歌」/音楽ナタリー「MVに森山未來」/Wikipedia「MUSIC」収録情報