- 王道とオルタナを往復して耳の基準を作る

- 代表曲からアルバムへ戻り文脈で陰影を掴む

- ライブ映像でテンポと身体性を確認する

- 帯域の住み分けで歌の前後関係を理解する

- 再評価の波を活用して入口を増やす

90年代の女性ボーカルバンドで迷わない|はじめの一歩

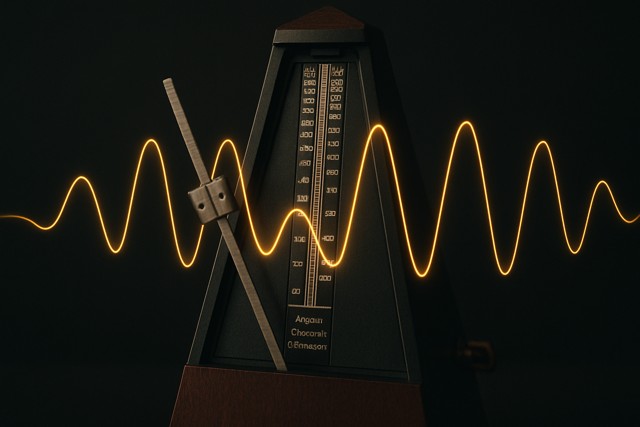

導入:まず範囲と焦点を定めます。90年代は音楽番組とCD市場の拡大、インディーズからメジャーへの導線整備が揃い、女性がフロントに立つ編成が幅広く可視化しました。ここでは声音の個性とアレンジの呼吸を軸に、聴く順番と比較の視点を用意します。歌の倍音、中域の住み分け、リズムの前後が理解の三点です。

注意:本稿では女性が主たるボーカルを務めるバンド/ユニットを対象にします。編成や名義が流動的でも、ライブ/作品で「バンドの呼吸」が聴き取れる場合は射程に含めます。

ミニ用語集:

- 前ノリ/後ノリ…歌とビートの微妙な位置関係の違い。

- 帯域…低域/中域/高域など音の周波数の住み分け。

- ゲートリバーブ…80年代由来の残響処理。90年代も影響。

- オルタナ…メインストリームと異なる価値観の総称。

- ラウドネス…音量感。マスタリングでの体感の強さ。

Q&AミニFAQ:

Q. まず誰から聴けば良いですか。

A. 知名度の高い代表曲を横並びで3〜5曲。次に気に入った1組のアルバムへ戻ると早く全体像が掴めます。

Q. バンドとソロ+バックの違いは?

A. リズム隊との相互作用と編成のダイナミクスが持続的に変化する点が大きな差です。ライブで顕著です。

Q. 90年代特有の音はありますか。

A. ギターの層とシンセのテクスチャが同居し、コーラスの厚みでサビが眩しく立つ設計が多い傾向です。

定義の射程と観点

女性がメインボーカルの「バンド/ユニット」で、作品やライブに合奏の呼吸が伴うものを主対象にします。作曲主導が外部でも、歌と編成の相互作用が中核にあるなら射程です。境界を決めると比較軸が安定します。

時代の空気と可視化のドライバー

CD市場の拡大は名曲の拡散速度を上げ、番組・雑誌・レンタルが導線を作りました。チャートだけでなく、ライブハウス発の話題も短期間で全国へ漏れなく届く状況が整いました。

サウンドと機材の傾向

ギターの層、シンセの装飾、ベースの芯、スネアの立ち上がりが鍵です。歌の倍音が2〜4kHzで存在感を作り、コーラスの厚みと残響がサビの眩しさを支えます。帯域の住み分けで歌が前に出ます。

メディア露出とライブの相乗効果

テレビ露出は入口を作り、ライブは身体性で定着させます。映像のアーカイブは今なお入口として機能し、配信/再発が再評価を後押ししています。

海外との往還とローカライズ

オルタナ、ブリットポップ、AORなど海外の潮流を日本語の語感に翻訳し、都市生活のリズムで再構成。結果として「歌が先頭に立つ」快感が広く共有されました。

定義・時代性・音の鍵を先に共有すると、次章の「王道ライン」の違いが立体で見えます。

王道ラインの聴きどころを掴む

導入:王道の女性ボーカルバンドは、メロディの推進力とバンドの一体感が魅力です。ここでは代表格を例に、サビ前の呼吸、コーラスの厚み、ギター/鍵盤の役割分担に耳を置く練習をします。色彩の異なる3組を横並びに聴くと、違いが鮮明になります。

| メリット | デメリット |

| 入口が作りやすく資料が豊富 | 先入観で細部を聞き逃しやすい |

| ライブ映像で身体性を確認できる | 編集盤中心だと文脈が薄まりがち |

| 版違い比較で学びが深まる | 音質差に迷い評価が揺れやすい |

手順ステップ:

- 中速の代表曲を3曲選び1コーラスずつ連続再生。

- 歌の入りとスネアの位置をメモ。前ノリ/後ノリを判定。

- サビのコーラス厚みを0/1/2層で仮評価。

- ギターが壁かリフか、鍵盤が上か中域かを記録。

- 翌日に順序を反転し印象差を再確認。

ミニチェックリスト:

- 同テンポ帯で横並び比較をした

- サビ前の呼吸を聴き取れた

- コーラスの厚みを数値化した

- 帯域の住み分けを把握した

- アルバムへ戻って文脈を確認した

華やかポップの推進力

跳ねるビートに明快なメロディが乗り、コーラスのユニゾンとハモがサビで視界を開きます。鍵盤は高域を彩り、ギターはコードとリフを行き来。歌の倍音が明るく前に出る設計です。

ギターロックの直進と歌の抜け

硬質なギターの壁に、抜けの良い声が切り込みます。中域を整理すると言葉が前へ飛び、ベースの芯が躍動を支えます。サビの直前で一瞬引くダイナミクスが快感点です。

シティ感覚の洗練と陰影

和声の移ろいで都市の光を描き、テンポは穏やかでも推進力は高い。コーラスは厚くし過ぎず、歌の輪郭を保つ設計。鍵盤のパッドが床を作り、ギターは隙間を抜けます。

王道は「どこを聴くか」を先に決めるだけで理解が加速します。次章では色相の異なるポップ/オルタナ系を整理します。

ポップとオルタナの分岐を色で捉える

導入:同じポップでも質感は多彩です。ブリットポップ的なギターの層、オルタナ的な粗削り、都会的な透明感など、色で把握すると比較が容易になります。帯域と装飾のさじ加減に注目しましょう。

| 色相 | 帯域の鍵 | コーラス | ギター | 入口の勘所 |

|---|---|---|---|---|

| 透明系 | 中域の整理 | 薄め | アルペジオ多め | サビ前の間 |

| 煌めき系 | 高域の装飾 | 中 | コード主体 | シンセの粒 |

| 厚塗り系 | 中低域の充実 | 厚め | 壁のような層 | ブレイク |

| ミニマル系 | 隙間の設計 | 薄め | リフ主体 | 反復 |

| 混成系 | 可変 | 曲ごとに可変 | 可変 | 版違い比較 |

コラム:90年代半ば以降、海外のギターポップやブリットポップの空気が輸入され、日本語の語感と合流しました。硬質さよりも眩しさと余白のデザインが支持を集め、歌の前に透明な床を敷くミックスが増えました。

ベンチマーク早見:

・透明度:中域の濁りが少ないほど高評価。

・躍動:ハイハットとベースの噛み合い。

・眩しさ:高域装飾の粒立ち。

・語感:子音の立ち上がり。

・再現性:ライブの再現度。

透明系ポップの入口

中域の整理で歌が前に出るタイプ。鍵盤パッドが床となり、ギターはアルペジオで空気を撫でます。サビ前の「間」が開放感をつくります。

厚塗りギターの快感

ギターの層で壁を作り、ベースが中央に線を引きます。歌は抜けを武器に壁の上へ跳ね上がる設計。ブレイクで一瞬空気が軽くなる瞬間が癖になります。

ミニマル志向の品の良さ

音数を絞り、リフとハイハットで躍動を制御。コーラスは薄めに抑え、言葉の粒で世界観を描きます。反復で身体が揺れるタイプです。

色相で把握すると、次章のハード/ミクスチャー系との距離感も掴みやすくなります。

ハード寄りとミクスチャーの躍動を読む

導入:ラウドなギターやエレクトロの要素が前に出る系譜では、歌の抜けとビートのエッジが接近します。残響の長さ、ブレイクの位置、ダイナミクスの起伏に注目すると、音圧に負けず魅力の核を掴めます。

よくある失敗と回避策:

失敗1:音圧で歌が埋もれて聴き疲れる。→ 中域の帯域を意識して音量を調整。歌の子音に耳を置くと抜けが見えます。

失敗2:速さに置いていかれる。→ 足で4分を刻み、スネアの位置を身体に固定。

失敗3:装飾に目を奪われる。→ ブレイクの直前直後だけを繰り返し聴き、核の動きを把握。

事例:スタジオ版は薄いコーラスで空間を広げ、ライブではユニゾンで塊を作るだけで、同じ曲の沸点が変わる。テンポ+2BPMの違いが躍動を決定づけた。

- ギターの歪みと歌の間合いを一定に保つ

- キックの位置とベースの噛み合いで床を作る

- ブレイクで空気を入れ替えサビを押し出す

- 残響は短めで言葉の輪郭を優先する

- ライブは映像で身体性を確認する

ラウドでも歌が主役の設計

歪みの壁を作りつつ、歌の通り道だけを空けるミックス。子音の立ち上がりと2〜4kHzの抜けで言葉が前へ飛びます。

ミクスチャーとエレクトロの橋渡し

打ち込みのタイトさと生演奏の揺れを重ね、ダンスとロックの間を往復。ブレイクの設計で熱量を制御します。

ハードバラードの沸点

遅いテンポでも音圧で押さず、ロングトーンとコーラスの厚みで高揚を作る。スネアの残響で余韻を管理します。

音圧に寄っても、核は歌の抜けと間合いです。次章ではライブと録音の往還で理解を定着させます。

ライブ映像と録音を往還して理解を定着させる

導入:スタジオとライブは相補関係です。録音で基準を作り、映像で身体性を補い、再度録音に戻る往復で解像度が上がります。テンポの微差、キーの上下、コーラスの厚みの変化を観察しましょう。

有序リスト:往還の実践

- スタジオ版で代表曲を通し聴き基準を作る。

- ライブ映像で同曲を観てテンポとキーの差を確認。

- ブレイク前後の動きだけを繰り返し視聴する。

- コーラスの厚みとユニゾンの切替をメモ。

- 翌日スタジオ版へ戻り印象の差を再評価。

- 別会場のライブで再現性を確認。

- アルバム全体で配置の意味を確かめる。

- ベスト盤とオリジナル盤の版違いを比較。

ミニ統計:

- テンポ+2〜3BPMの上振れで高揚の体感が増す事例が多い。

- ライブはユニゾン増で塊感が強まりサビが前へ出る傾向。

- 映像1本+録音2周の往復で理解が早まる体感が高い。

注意:映像は音量差が大きい場合があります。耳の疲労を避けるため、再生環境の音量を段階的に上げ下げしながら観察します。

スタジオ基準の作り方

最初は標準的な音量で、サビ前の呼吸とコーラスの厚みだけに焦点を置きます。細部は2周目以降に回し、過度な注視で疲れないようにします。

映像で身体性を拾う

ドラマーの手足、ベーシストのピッキング位置、ボーカルのブレスでテンポ体感が変わります。視覚情報が耳の基準を更新します。

版違い比較で輪郭を固める

ベスト盤とオリジナル盤、リマスターの差を確認します。違いが分からなくても構いません。分からないことをメモしておくと、後で急に腑に落ちる瞬間があります。

往還は短時間でも有効です。次章ではプレイリスト設計と共有で学びを定着させます。

自分の基準を作るプレイリスト設計と共有

導入:評価軸を少数に絞り、横並び比較と順序反転を繰り返すと、好みの輪郭がくっきりします。共有で他者の耳を借り、再評価の波を自分の時間に接続しましょう。

| 目的 | 曲相 | テンポ | 焦点 | 次の一手 |

|---|---|---|---|---|

| 入口作り | 中速の代表曲 | 110±10 | サビ前の間 | アルバムへ戻る |

| 声質比較 | ロングトーン曲 | ゆっくり | 倍音とコーラス | 版違い比較 |

| ノリ体感 | 踊れる曲 | やや速め | 裏拍の刻み | ライブ映像 |

| 言葉重視 | 物語系 | 中速 | 比喩の粒 | 歌詞精読 |

| 制作目線 | 装飾少なめ | 可変 | 帯域配分 | 機材調査 |

ミニ用語集:

- タグ…曲情報。検索性と共有の基盤。

- 可逆形式…WAV/FLACなど元音質を保つ保存法。

- 順序反転…プレイリストの再生順を逆にする比較。

- 塊感…ユニゾン等により音の重心が一体化した感触。

- 解像度…聴き分けの細かさ。経験で上がる指標。

Q&AミニFAQ:

Q. 何曲から始めるのが良い?

A. 3曲×3周が目安。翌日に順序を反転すると差が見えます。

Q. 共有は長文が必要ですか。

A. 一言で充分。「サビ前の間が気持ち良い」のように具体語を1つだけ添えます。

Q. 保存形式は?

A. 可逆形式で保存し、持ち出し用に圧縮を派生させる二段構えが便利です。

評価指標を三つに絞る

踊れる度/歌い上げ度/透明度など、三つだけ採用。点数化よりメモの一言が有効です。基準は更新して構いません。

SNSと短文レビューで回路を作る

短い感想を共有し、他者の推しを試聴。自分では気づけない耳の置き所が手に入ります。再評価の波に個人の視点を重ねられます。

継続のコツと環境作り

同じ2曲を通勤で反復し、週末に1曲だけ新規追加。比較の基準がぶれず、発見が積み上がります。音量は疲れない範囲で一定にします。

少数指標×反復×共有で、90年代の地図は短時間でも自分のものになります。